解锁土地日的创新密码,番禺全域土地综合整治成绩相当哇噻!

今天是全国第35个“土地日”,主题依然是那句沉甸甸的 “节约集约用地,严守耕地红线”。自然资源部发布今年主题时特别强调,要推动构建“耕地数量、质量、生态三位一体”的保护格局。而在广州番禺,一场以全域土地综合整治为抓手的土地变革正生动诠释这一理念——通过创新土地要素配置培育新质生产力,为区域高质量发展开辟新路径。

土地整治的“番禺解法”:当耕地保护遇上金融创新

2025年3月,一则消息引发业界震动:番禺区经发水产有限责任公司与中国农业发展银行签约,成功获批5.9亿元耕地恢复专项贷款。这不仅是广东省首个金融赋能全域土地综合整治的案例,更标志着 “国企+金融+规划”模式 的全面落地。

“资金和技术曾是耕地恢复的两大瓶颈”,广州欧科副总裁熊友谊分析道,“而番禺创新性地引入区属国企负责耕地开垦及后续15年管护,让专业人做专业事,破解了长期管护难题”。

这一创新模式成效显著:2023年全区新增耕地3000多亩,2024年再增3000亩,连续两年实现耕地净流入,有效扭转了耕地流出趋势。

耕地恢复项目融资协议签署

石碁镇都市水稻田

病虫害预警系统

在石碁镇千亩良田里,土壤墒情监测系统和病虫害预警系统正在运行。通过卫星遥感与地面传感的结合,农业科技贡献率已提升至75%,曾经的草皮地变身高产水稻田,实现单产提升15%。

全域整治的立体战:从碧道网络到红树林海岸

《番禺区全域土地综合整治实施方案(2024-2027年)》从农用地整理、建设用地整理、生态保护修复等六大维度系统谋划了69个项目,力争打造 “良田连片、村庄集中、产业集聚、生态优美” 的新格局。

在生态修复战场,几组数据格外亮眼:

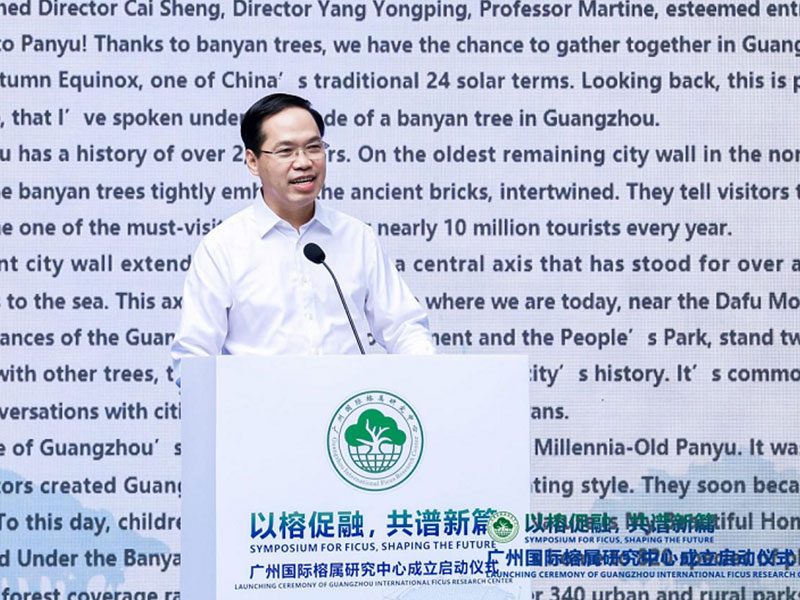

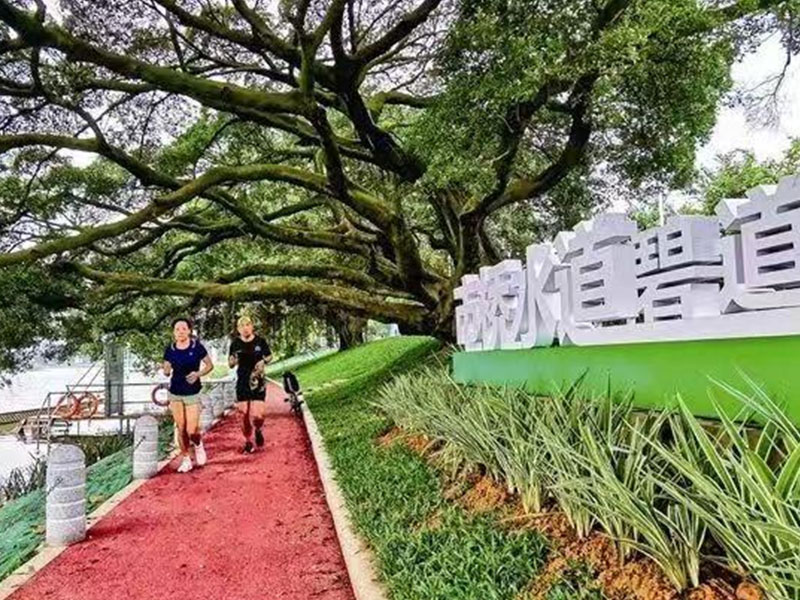

大夫山森林公园内,华南最大榕树主题公园已引种榕属植物108种;海鸥岛海岸线上,完成3.91公里生态化改造,种植红树林6.4公顷;打造都市型、城镇型、乡野型三类特色碧道,全区碧道网络拓展至304.9公里,串联大学城、海鸥岛等节点。

区委书记黄彪在全球“榕属+”创新研究学术报告会上致辞

海鸥岛红树林生态修复项目现场

番禺区碧道建设局部一览

生态修复不是孤立的工程,通过海岸线修复、湿地重建与植被恢复的系统治理,这里不仅成为候鸟栖息地,更为社区构筑起生态安全屏障。海鸥岛红树林生态修复项目在2025年1月通过省级验收,入选省级重要湿地名录,成为珠江口生态修复的标杆。

空间重构的智慧:为新质生产力腾挪天地

土地整治的核心命题之一,是如何在严守耕地红线的前提下,为城市发展拓展空间。番禺的答案是:向存量要空间,用智慧提效能。

在里仁洞村更新改造现场,这个占地162公顷的全区最大旧改项目已初见雏形。2025年4月,项目首期复建房白地坑组团封顶,年底将交付3151套安置房。项目创新采用 “阳光签约+村民监督”机制,开发数字化签约管理系统,实现补偿标准透明化。改造后将形成 “里仁洞-长隆-万博”文旅商融合片区,预计年产值超100亿元,提供12万个就业岗位。

更具示范意义的是旧水坑村工业集聚区改造。以工业4.0为目标,这里将导入智能网联汽车零部件、新能源装备等新质生产力,项目一期建成后亩均税收将提升至300万元。

里仁洞村更新改造启动仪式

里仁洞村更新改造规划效果

旧水坑村村镇工业集聚区更新改造开工仪式

通过低效用地整治,2024年以来番禺区释放产业空间超100公顷,吸引智能网联汽车、数字经济等领域企业入驻,预计2025年新增规上工业产值50亿元。番禺区通过系统性土地整治,正逐步实现从 “土地增量扩张” 向 “存量提质增效” 的转型,其创新实践为超大城市郊区的耕地保护与高质量发展提供了可复制的解决方案。

土地日的番禺答卷:耕地里长出新未来“

耕地保护,功在当代,利在千秋。要像保护大熊猫那样保护耕地,严守耕地红线,稳步提高粮食综合生产能力,让每一寸耕地都成为丰收的沃土。”这段关于耕地保护的深刻阐述,正在番禺得到生动实践。

在石楼镇清流村,千亩耕地集中区建设获省市认可;通过全域土地综合整治,番禺调出不稳定耕地,引导零散基本农田向南部集中整治区集聚,2025年已完成533公顷耕地储备。

更令人欣喜的是机制创新——在紫坭岛、海鸥岛等区域探索的点状供地试点,允许田园综合体、文旅项目按功能区块灵活供地,破解了传统连片供地对生态空间的割裂。

“古韵叠境” 乡村振兴示范带示意图

番禺国家级沿海渔港经济区招商推介会

番禺农文旅融合推介活动

在沙湾街,“古韵叠境”乡村振兴示范带带动了人居环境和风貌提升;在莲花山,国家级沿海渔港核心区提升项目得到推进,建设2公里系泊岸线与渔获交易中心,配套开发渔港风情街区,预计年收入达4亿元,带动周边渔民转产就业。土地整治不仅对物理空间进行了重塑,更是对生态价值、文化价值、经济价值进行了重构。

在第35个全国土地日到来之际,番禺区的实践为我们提供了一个生动样本:当创新理念融入土地治理,当科技手段赋能耕地保护,土地这个最基本的生产要素,就能焕发出支撑高质量发展的强大能量。明天,当你走过碧水蜿蜒的河涌,眺望鹭鸟翔集的红树林,或是置身稻浪翻滚的都市农田,或许能更深刻地理解今年土地日的深意——每一寸土地的节约集约利用,都是对美好未来的奠基。